La Bhagavadgita, antico testo della tradizione indo-vedica, se non contestualizzato può diventare quanto di più pericolosamente totalitario per la libertà individuale e collettiva (di questo ne parlerò in altra occasione), allo stesso tempo contiene però un potenziale rivoluzionario oltre ogni immaginazione.

L’inizio dell’ultimo capitolo, il XVIII, nel tentativo di conciliare due tendenze evidentemente ben radicate in India nel periodo assiale dell’umanità, offre tre preziosi e concretissimi strumenti (yajna, dhana, tapas) e un’azione efficace (tyaga) per uscire dall’alienazione e centrarsi perfettamente nel sé.

La pratica spirituale ha una potenza straordinaria, ma quando smette di essere prassi liberatoria, si trasforma nella sua ombra: un potente strumento di potere e di controllo.

Qualcosa del genere succede con regolarità in ogni confessione religiosa, purché ne abbia il tempo e l’occasione, e deve essere successo anche nella società bramanica, se, nello stesso periodo in cui nasce la filosofia in Grecia, opponendosi alle stesse radici vediche da cui erano germogliate, sorsero grandi scuole di pensiero e prospettive spirituali eterodosse come il jainismo e il buddismo.

La società bramanica aveva probabilmente irrigidito il peculiare sistema di vita individuale, sociale e spirituale di cui era custode e interprete, il “divino ordine cosmico” (Daivin, Varna, Ashram, Dharma), può darsi che in certe parti del sub continente indiano ci fosse un processo di estraniazione di parti del popolo dalle complesse liturgie vediche, che grazzie alla guida di carismatici leader spirituali quagliarono in sistemi religiosi e libere scuole di pensiero.

La religione, anziché avvicinare, sembrava alienasse l’individuo dal cuore, l’azione dal sentire, finendo per istituzionalizzare lo spirito, anche se ciò è un ossimoro, poiché spirito è per definizione libertà creativa dell’essere. Così, quello spazio vuoto tra il mondo e l’essere, non si manifestava più per un moto proprio dell’anima richiamata da una liturgia significante, bensì con parole che seguivano vie già tracciate, non più verbo creativo, Vac, ma riproduzione, declinata dalla mente individuale, di parole già udite che suonavano come campane rotte.

Il divino però non poteva essere imbrigliato nella liturgia, così i tre pilastri della purificazione umana non risuonavano più della pienezza della vita, e Yajna (l’ambito del sacrificio) scivolò sul piano inclinato del rito vuoto e petulante, dhana (l’ambito del donare) si prosciugò nell’elemosina e tapas (ascesi) fu distorto dalla passione egoica (rajas), ovvero per l’ottenimento di un qualche beneficio materiale o evaporato in un’altezza spirituale vuota e intimistica.

Da una parte un clero spesso prigioniero nei recinti di aride liturgie, dall’altro movimenti spiritualisti che vogliono riscoprire nel proprio intimo lo spazio libero dello spirito, desiderando di emanciparsi non soltanto dai sacerdoti e dalla loro ortodossia tenacemente incardinata sui Veda, ma anche da tutto ciò che ostacolasse questo loro desiderio di libertà. Abandonata la dottrina dei varna, costoro diventarono bramani di se stessi, spogliandosi di tutto ciò che poteva anche solo riferirsi alla loro precedente identità.

Paradossalmente, ricercando la piena libertà dello spirito, scoprirono di essere parti indistinte di una realtà smisuratamente più grande e sovrastante: nella libertà dalla vuotezza dell’alienazione, si ritrovano uguali nell’indistinto.

L’agire nella concretezza mondo toglierebbe, secondo questi asceti, spazio all’azione nell’interiorità dell’essere, producendo karma. Meglio dunque stare alla larga dal mondo, o viverci sottotraccia, monadi questuanti dispensatrici di una purezza vissuta senza liturgie, senza templi, senza ego.

L’azione diventa innecessaria e potenzialmente dannosa.

Yajna e dhana vengono assorbiti in tapas, da questo ardore di ricerca spirituale si sprigiona il fuoco che brucia il karma e dona ossigeno a quello stesso mondo che rifuggono.

La Bhagavadgita è il tentativo di ricucire questa frattura, di armonizzare la liturgia col fuoco interiore, l’essere col cosmo, il sacro col profano.

Gli strumenti agiti all’interno e all’esterno dell’essere umano, in una perfetta sincronia e unitarietà, sono gli stessi pilastri su cui poggiano le due realtà appena descritte. Nella BG però il vuoto di libero arbitrio tra desiderio e azione, è colmato di jnana, conoscenza, che non rifiuta la dottrina, bensì la vivifica di quello stesso ardore che agita la spiritualità del rinunciante.

Non è questione di medianità, piuttosto di integrazione, o meglio ancora di profondità nella quale si colloca l’azione.

Non l’altezza eterea del rinunciante, non la stabile pesantezza della dottrina non vissuta, ma la concreta libertà dello spirito che muove e mantiene l’ordine del mondo, il cosmos/dharma, vissuto come costante elaborazione del caos, ovvero di quello spazio interiore incomprimibile, manifesto solo tanto quanto il sé è libero dai condizionamenti.

Nella Bhagavadgita l’essere ritrova il mondo e la capacità di viverlo in funzione dell’uscita dall’alienazione. La sua genialità sta nel trasformare ciò che soggioga in strumento di liberazione.

Non è una novità, i Veda sono questo, e lo sono di necessità, poiché ogni essere umano si trova in posizione diversa sulla scala dello spirito, proprio la peculiarità del suo sistema emotivo e cognitivo (conseguenza di un portato inconscio e delle azioni nel mondo) ne è la causa. Per questo i Veda nutrono l’anima e il corpo, l’immanenza e la trascendenza, in una trasformazione alchemica che dalla nigredo del nudo materialismo sale all’albedo dello spirito libero, attraverso i vari gradi di rubedo dell’ego individuale.

Se l’idea di rivoluzione sociale coltivata in occidente da almeno cinque secoli, è la versione secolare della venuta del Regno dei Cieli della cristianità, la rivoluzione avvenuta in India venticinque secoli fa, fu una rivolta dell’interiorità per affermare la supremazia dell’essere sulla sua rappresentazione.

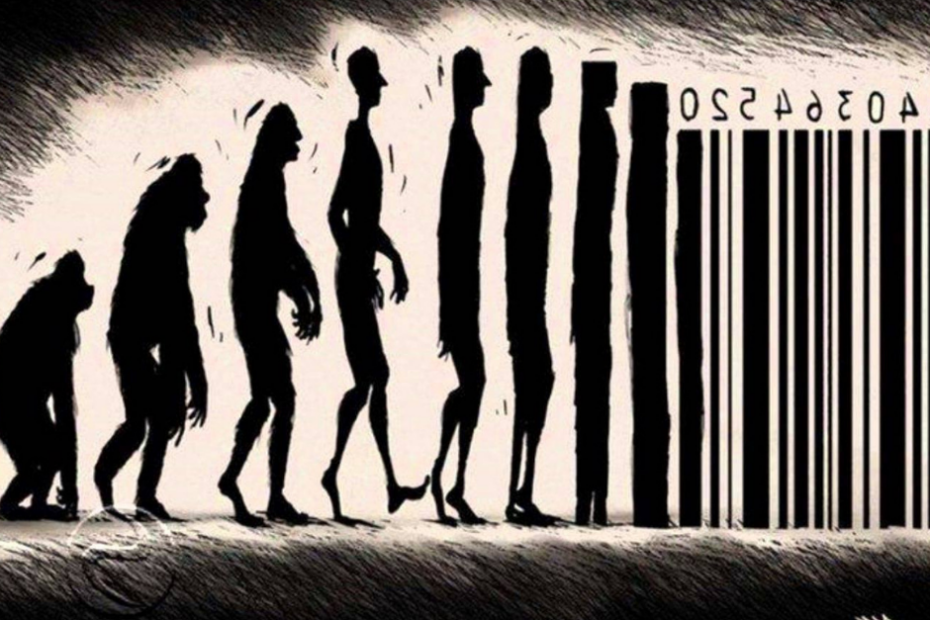

Oggi c’è bisogno di recuperare entrambe le prospettive, per non piombare in un trans umanesimo già pienamente operante e per non ripetere la violenza e gli errori del passato.

La Bhagavadgita è una sintesi concettuale e spirituale attualissima, di grande aiuto per distinguere la contemplazione dalle fughe più o meno pittoresche dalla realtà, l’illuminazione dall’alienazione e per agire nel rispetto delle potenti leggi che regolano il movimento ordinato del cosmo, in definitiva per liberarci dalle catene e farci uscire a riveder le stelle.

Graziano Rinaldi